最近在网上冲浪的时分,偶尔发现有外国人在跃跃欲试,预备迎候行将到来的“自行车日”。等等,您先别误会了,这日子可不是要召唤咱们真的去骑自行车。

那这些人要干啥呢?简略来说,就是在违法的边际打听——啃咬LSD,以此留念人类初次发现LSD的致幻作用。LSD的全称是麦角酸二乙酰胺,是一种从麦角真菌的提取物中组成的毒品。再次着重,啃咬LSD在我国归于违反法律规定的行为,万勿仿效。

此自行车非彼自行车 | giphy

LSD的身世还挺崎岖的。1943年4月16日,刚发现它的致幻作用那会儿,LSD备受名人追捧,还得到了科学家和医师的许多研讨。

但是好景不长,LSD逐步被大部分国家列为不合法药物,终究沦为科研界的“弃子”。直到最近才得到科学界的从头审视,有人以为凭借 LSD等致幻剂能够探究人类的大脑。

迷幻的初步

和历史上许多药物相同,发现LSD的致幻作用实属偶尔。一开端,它是被作为镇静剂而组成的,但很快就被遗忘了。直到其诞生的五年后,也就是1943年4月16日,它的组成者阿尔伯特·霍夫曼(Albert Hofmann)才鬼使神差般地看到LSD的另一面。

那一天,霍夫曼在从头组成LSD后,不小心经过指尖摄入了一小部分,继而发生一种“十分奇怪的认识状况”。三天后,他开端了自我试验,摄入了250微克的LSD。在骑自行车回家途中发生了错觉,以为隔壁邻居是凶恶的女巫,而自己则被LSD毒死了。

霍夫曼后来描讲述,LSD带来的体会是“万花筒般的美妙印象”,大约两小时后这种错觉才消失。随后人们发现,服用小剂量LSD时,或许会引起感知、心情和思维的细微改动,而大剂量则会让人发生视错觉和时空歪曲的感觉。

翻开精力之门?

霍夫曼的发现让人们认识到LSD改动精力的潜力。上世纪50时代至60时代,它开端成为研讨和医治精力疾病的药物之一。组成它的Sandoz试验室声称,LSD是一种精力全能药,“能够治好精力分裂症、犯罪行为、性变态和酗酒”。

有人觉得能够用LSD医治酗酒 | pixabay

其时的一些精力科医师以为,LSD可当作一种试验东西,在人身上暂时诱导出相似精力病的状况,发生所谓的“模型精力病”,然后促进精力医治的作用。这种疗法也被称作迷幻疗法。但是,跟着对立LSD乱用的声响日益高涨,以及政府的干涉,这方面的研讨也终究消声匿迹。

这些研讨靠谱吗?并不。

尽管其时有许多研讨重视LSD的作用,但研讨办法却有许多问题,例如样本量缺乏,对照组不合理,过度依靠患者片面陈述等。美国缉毒局在2001年就曾指出,LSD不会发生“模型精力病”,也不会当即改动品格。而它的激烈致幻作用会发生很强的不良反应,例如急性惊慌发作和病理性重现等。

反文明运动和LSD

LSD对认识状况的奇特改动,深深地招引了五六十时代的人们。反乌托邦小说《美丽新国际》的作者赫胥黎是迷幻剂的张狂爱好者,自个儿捯饬了许多关于致幻药物的研讨,还把它们写到了小说里,例如他在《感觉之门》里就提到了啃咬麦司卡林的阅历。关于他来说,这些药物就是翻开“新感觉之门的钥匙”。赫胥黎干过的最张狂的一件事,就是在临终前注射了100微克的LSD。

无独有偶,在科幻作家菲利普·迪克的著作里,也充满了迷幻剂和精力药物带来的启示。在他的小说《逝世迷局》里,就有段描绘来自自己啃咬LSD的阅历。不过据称,迪克好像对LSD并不怎样伤风,他曾说过服了这玩意“啥都写不了”。

左:阿道司·赫胥黎 右:迪克。说个小八卦,阿道司·赫胥黎身世于闻名的赫胥黎宗族。祖父是闻名生物学家、托马斯·亨利·赫胥黎| wikipedia

赫胥黎和迪克的故事,仅仅迷幻亚文明的一个缩影。在欧美鼓起的反文明运动中,背叛的年轻人开端将LSD用于消遣和发明共同的精力体会。LSD在反文明中取得生命力,很或许是因为其时的反文明运动鼓舞人们回归自然国际,远离消费主义的圈套。

自此,LSD在西方文明中生根发芽,从披头士、鲍勃·迪伦平和克·弗洛伊德的音乐,到所谓的酸摇滚、迷幻摇滚等门户,到各种电影和文学著作,再到乔布斯所代表的硅谷文明,都很难避开LSD的影响——即便有些人从未触摸过它。

研讨复兴

在文明上被封了神,但LSD的科学位置却一泻千里。1971年的联合国《精力药物条约》将其列为不合法药物,各国政府们也开端严厉打击这种毒品。跟着研讨资金被逼中止,咱们对LSD的认知也中止了。

最近,科学们开端从头审视LSD。已有研讨标明,LSD对医治丛集性头痛和酒精中毒具有必定作用。研讨者们也在尝试用LSD以及其他致幻剂,来医治抑郁症和焦虑症等。

有神经学家以为LSD等致幻剂是探究大脑这个黑箱的强有力东西。至于LSD是怎么作用于大脑的,咱们依然不清楚。只能说大脑的结构和功用太杂乱,而神经科学又过分诱人,跟着研讨的深化,或许科学家们能再给它一次正名的时机吧。

参考文献

[1]Carhart-Harris, R. L., Muthukumaraswamy, S., Roseman, L., Kaelen, M., Droog, W., Murphy, K., ... & Leech, R. (2016). Neural correlates of the LSD experience revealed by multimodal neuroimaging. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(17), 4853-4858.

[2]Passie, T., Halpern, J. H., Stichtenoth, D. O., Emrich, H. M., & Hintzen, A. (2008). The pharmacology of lysergic acid diethylamide: a review. CNS neuroscience & therapeutics, 14(4), 295-314.

[3]https://adf.org.au/drug-facts/lsd/

[4]https:///en/Lysergic_acid_diethylamide

[5]https:///en/History_of_lysergic_acid_diethylamide

[6]https://maps.org/news-letters/v06n3/06346hof.html

[7]http:///culture/story/20181016-how-lsd-influenced-western-culture

[8]https:///philip-k-dick-s-high-life

[9]https:///2008/05/05/arts/05conn.html

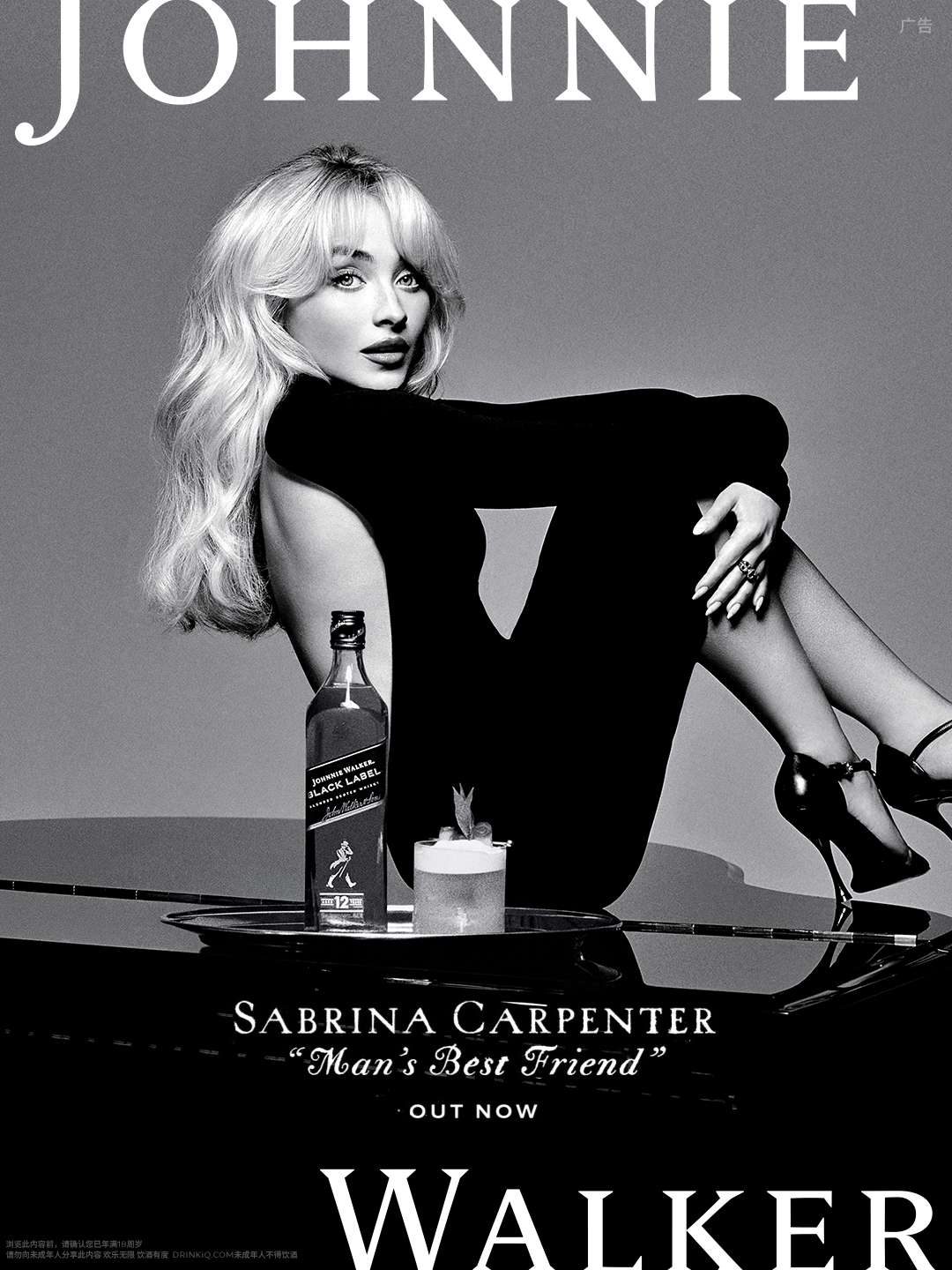

尊尼获加黑牌携手格莱美奖得主Sabrina Carpenter探索全新威士忌音乐旅

尊尼获加黑牌携手格莱美奖得主Sabrina Carpenter探索全新威士忌音乐旅 好一个美丽的秋糖会

好一个美丽的秋糖会 守望时代,先锋未止:三得利世家携经典新作亮相Whisky L! 2025

守望时代,先锋未止:三得利世家携经典新作亮相Whisky L! 2025 格兰多纳全新「大师乐章」系列耀目登陆WHISKY L! 2025,向雪莉桶熟成艺

格兰多纳全新「大师乐章」系列耀目登陆WHISKY L! 2025,向雪莉桶熟成艺 赛道同质化如何破局

赛道同质化如何破局 揭秘麦卡伦雪莉橡木桶的旅程

揭秘麦卡伦雪莉橡木桶的旅程 与世界、共汾享,以文明酿新章 青花汾酒30复兴版升级款璀璨启幕

与世界、共汾享,以文明酿新章 青花汾酒30复兴版升级款璀璨启幕 解锁品牌新维度,沉浸式探秘“酱香密码”茅台1935 时空共振场”快闪店

解锁品牌新维度,沉浸式探秘“酱香密码”茅台1935 时空共振场”快闪店