当今社会, “见死不救、见危不助”的人渐渐的变多,这引起了很多人的重视和忧虑,有人为此乃至失望地断语“品德大滑坡年代行将到来!”

古有韩信铺汉,被诛淮阴;岳飞抗金,冤死风云亭;商鞅变法,车裂渭河;比干谏帝辛,剖肝剜心;袁崇焕抗清,凌迟京城。

今有彭宇好意,反成被告;治病救人,反被医闹;赞助贫困山区,反被讹钱......

这一件件实在的事例似乎都在说“好意未必有好报”,常言道,“一朝被蛇咬,十年怕井绳”,就这样,那些本来热心肠的人,也终究挑选了多一事不如少一事。

个别的自身要素

心理学家弗洛伊德以为,人的行为是由三个“我”(即“本我”、“自我”、“超我”)一起影响的。

“本我”是个别最原始的状况,也是个别原始的天性、愿望、激动和心里最实在的主意,以及情感体会;

“自我”则是咱们在社会日子中习得的生计规律和社会契约;

“超我”则代表着个人的良知和品德原则。

当咱们决定做某件工作的时分,尤其是在遭受抵触挑选时,一般会权衡利弊,考虑周全,怎样做才能够既维护自己,又被社会接收,一起还可慰籍自己的良知。

日子中部分人“本我”强于“超我”,关于这样的人,在他们心中旁人的生命与自己并无激烈的相关,自身的安全才是最重要的。

“超我”指令他要治病救人,这是出于根本的良知和品德原则;“本我”劝诫他多一事不如少一事;“自我”在挑选中权衡利弊,引导他做出挑选,抑或遵照自己的良知,抑或一尘不染。

个别化社会:缺少社会认同感

跟着经济的继续不断的开展,社会结构的剧烈变迁意味着传统的熟人社会正在逐步分裂,社会日益走向人际情感冷酷的生疏人社会。

英国后现代社会学家齐格蒙特·鲍曼曾说过:

“咱们所日子的国际简直被生疏人所充满,而使得它看起来像是一个遍及的生疏国际,咱们日子在生疏人之中,而咱们自身也是生疏人。”

日子在现代次序中的人,在不知不觉中失去了传统人文关心精力,在理性的指导下争夺个人自在、获取个人利益、完成个人价值,然后导致于人与人之间情感上的冷酷、置疑和猜想。

人与人之间损失社会信赖

社会心理学家观察到,个人的冷酷行为会受到别人冷酷行为的影响。

假如一位白叟倒在地上,前面的过路人冷眼旁观,后边来的行人也会照样如此;而一旦有人上前救助,其他许多人也会跟着上前协助。这说明冷酷行为也是仿照或暗示的成果。

品德,两字在辞海中释义为:“以善恶点评为规范,依托社会舆论、传统习俗和人的心里信仰的力气来调整人们之间相互关系的行为规范的总和。”

冷酷,辞海释义为:“对人或事物冷淡、不关心的情绪。”

心理学家约翰·巴利和比博·拉塔内从前做过一项试验:

将72名不知本相的参与者别离以一对一和四对一的方法与一假扮的癫痫病患者坚持间隔,并经过对讲机通话。

成果显现:在一对一组中,有85%的人冲出工作间去陈述有人发病;而四人组,只要31%的人采纳举动。

当单人在面临危机状况时,他的社会职责感远远强过集体面临危机时的职责感。

因而,关于某一件事来说,假如是个别独自完成任务,职责感就会加强,并做出活跃的反响;而集体一起完成任务,集体中的每个人的职责感就会削弱,面临困难或职责时,一般采纳畏缩行为。

在当下社会中呈现的品德冷酷,咱们不应该只看到表面现象,还要看到现象背面的实质。

日子中,种种品德问题的呈现,并不能单纯用“为人冷酷”、“没本质”、“缺少同情心”等归纳,而应该剖析更深层次的原因。

一起,咱们面临品德冷酷时,还有必要进行自我认识和自我反思,也需求社会构成以正义和仁慈为中心的价值观。

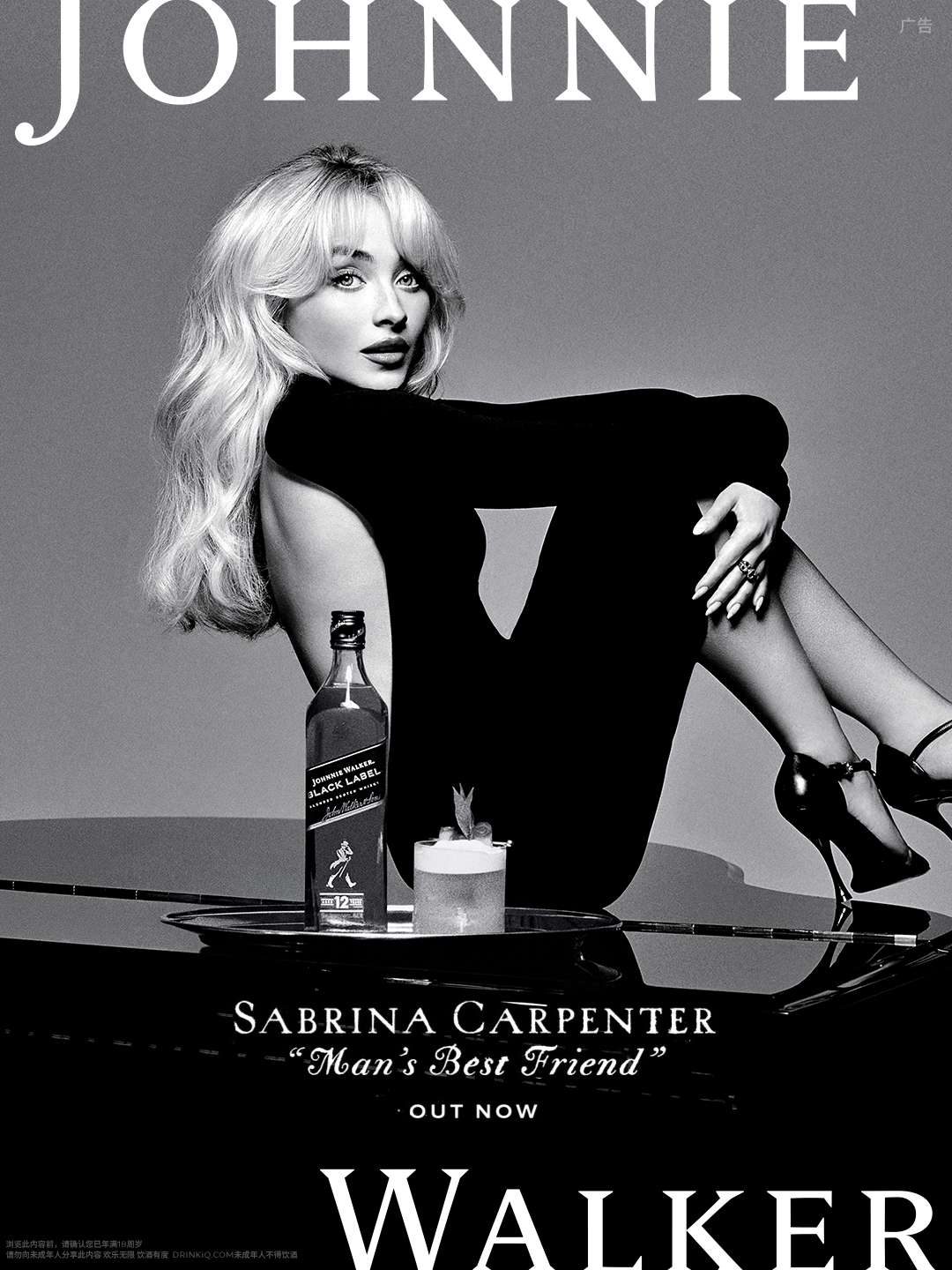

尊尼获加黑牌携手格莱美奖得主Sabrina Carpenter探索全新威士忌音乐旅

尊尼获加黑牌携手格莱美奖得主Sabrina Carpenter探索全新威士忌音乐旅 好一个美丽的秋糖会

好一个美丽的秋糖会 守望时代,先锋未止:三得利世家携经典新作亮相Whisky L! 2025

守望时代,先锋未止:三得利世家携经典新作亮相Whisky L! 2025 格兰多纳全新「大师乐章」系列耀目登陆WHISKY L! 2025,向雪莉桶熟成艺

格兰多纳全新「大师乐章」系列耀目登陆WHISKY L! 2025,向雪莉桶熟成艺 赛道同质化如何破局

赛道同质化如何破局 揭秘麦卡伦雪莉橡木桶的旅程

揭秘麦卡伦雪莉橡木桶的旅程 与世界、共汾享,以文明酿新章 青花汾酒30复兴版升级款璀璨启幕

与世界、共汾享,以文明酿新章 青花汾酒30复兴版升级款璀璨启幕 解锁品牌新维度,沉浸式探秘“酱香密码”茅台1935 时空共振场”快闪店

解锁品牌新维度,沉浸式探秘“酱香密码”茅台1935 时空共振场”快闪店