大肠息肉又叫直肠息肉,其是一种非常常见的良性肿瘤,大肠息肉是向肠腔突出赘生物的总称。大肠息肉的产生于饮食、炎症、环境以及遗传有着密切的联系。那么大肠息肉究竟是什么呢?大肠息肉的病因是什么?在临床上,大肠息肉的症状有哪些?大肠息肉的治疗方法又是什么?下面就跟小编一起去深入了解一下吧!

大肠息肉是什么

大肠息肉是指所有向肠腔突出的赘生物的总称,包括肿瘤性赘生物和非肿瘤性赘生物,前者是癌前期病变,与癌发生关系密切,后者与癌发生关系较少。这两种息肉在临床上并不容易区分,常以息肉作为初步诊断,待病理学确诊后再进一步分类,因此临床上所谓的大肠息肉并不说明息肉的病理性质,通常临床所说的息肉多为非肿瘤性息肉,肿瘤性息肉统称为腺瘤。

大肠息肉的病因如下:

引起直肠息肉的原因是什么?其实引起直肠息肉的原因很多,如饮食因素、炎性刺激都有可能导致直肠息肉,因此要了解导致直肠息肉的原因,从而在日常生活中要注重预防直肠息肉。

一、机械损伤和大便刺激:

大便中粗渣和异物及其他因素可造成肠黏膜损伤或长期刺激肠黏膜上皮,使得处于平衡状态的肠黏膜受到破坏,或者是细胞的产生增加,或者是肠黏膜上皮凋亡减慢,或两者兼而有之,最终可形成肠息肉状突起。

二、饮食因素:

饮食因素与直肠息肉的形成具有一定的关系,尤其是细菌与胆酸的相互作用可能是腺瘤性息肉形成的基础。

膳食中脂肪类成分超过40%是形成结、直肠息肉的一个重要因素,如果脂肪摄入不超过膳食的15%,结、直肠息肉的发病率较低。高脂肪膳食能增加结、直肠中的胆酸。

三、炎性刺激:

直肠黏膜的长期慢性炎症,可以引起肠黏膜上的息肉状肉芽肿。因为直肠长期炎症,溃疡面的中央还存有水肿充血的黏膜区,周围溃疡愈合后形成瘢痕,逐渐收缩,使残留的黏膜突起,表面呈息肉状;或溃疡而肉芽组织增生凸起,而后邻近黏膜生长,将其覆盖形成息肉,这种病理变化多见于炎性息肉。

四、基因突变和遗传因素:

目前国内外的研究情况表明,腺瘤性息肉的形成与基因突变和遗传因素有密切关系。例如,肠腺瘤性息肉基因(APC)是一种抑癌基因,基因突变会引起家族性腺瘤息肉病变和结肠、直肠癌变。

平时生活中,我们总是会出现一些疾病的症状,有时候我们不知道那些症状是暗示着疾病的出现,这样就会错过最佳的治疗和预防的时期。疾病的症状有很多的,如果在一段时间里面出现身体不舒服的现象的话,一定要及时关注自己的健康。

眼花耳鸣可能在很多人看来,是一种常见的症状,但常这样就需要注意了。这可能是预示着五脏开始衰弱的征兆,那么具体是怎么回事呢?以下就让我们一起来看一看吧!

1.眼睛经常发花,眼角干涩,看不清东西。

这可能是肝脏功能衰弱的信号。这时按一按肝脏的四周,如果有发胀的感觉,应及时就医。

2.耳朵老是嗡嗡作响,声音也听不太清,有时还会伴有脚痛、尿频等症状。

这可能是肾功能衰弱的信号。这时应做到劳逸结合,少饮酒,少吃姜、辣椒等刺激性强的食物。

3.嗅觉不灵敏,经常咳嗽,有时甚至呼吸困难。

这可能是肺脏功能衰弱的信号。这时要注意饮食,戒烟,多吃新鲜蔬菜瓜果,加强体育锻炼,防止肺部并发症的发生。

5.味觉迟钝。

说明心脏功能可能受到了损害。当出现口中干涩等症状,要警惕心脏发生病变。

老人健康饮食要做到十点

老人肠胃功能比较差,在饮食上要十分注意,老人健康饮食要做到十点。

1、饮食宜淡

菜品要清淡,口味忌重。建议每日食盐量不超过6克。建议老人一日的食物组成:谷类150—250克,鱼虾类及瘦肉100克,豆类及其制品50克,新鲜蔬菜300克左右,新鲜水果250克左右,牛奶250克,烹调用油《30克,食盐《6克,食糖《25克,少饮酒,喝足够的水分。

2、食物宜杂

没有一种食物能包含人体所需要的各种营养素,因此,每天都要吃谷类、蔬果、菌藻等多种食物,还要注意荤素搭配,粗细搭配,色泽搭配,口味搭配,干稀搭配。

3、速度宜缓

细嚼慢咽有利于消化、吸收。尤其在吃鱼时更要注意。鱼肉由于肉质松软、细嫩,容易咀嚼、消化和吸收;蛋白质含量高;脂肪含量低等优点,是老人的首选食品。但由于鱼刺的问题,限制了许多老人的食用。解决好这一问题,首先要选鱼刺较少的鱼类,吃鱼时,最好不要与米饭、馒头同时吃。

4、质量宜高

质量高不意味着价格高,如豆制品、蛋、奶等都是质量高的食品,老人应当经常食用。还要注意多吃鱼,少吃肉。糖的主要来源是主食和蔬果,尽量减少白糖、红糖、砂糖等精制糖的食用。

大肠息肉的症状

直肠息肉是一种常见的良性肿瘤,单发性居多,多发性的占少数。直肠息肉呈带蒂的圆形或椭圆形的肿物,突入肠腔可上下移动。引起直肠息肉的原因较多,常见的原因有饮食因素、机械损伤和大便刺激、炎性刺激,直肠息肉肛肠科常见疾病,发生在直肠粘膜上的新生物,一般是因为粪便刺激形成的,会出现脱垂、便血等明显症状,早期发现早期治疗可减少癌变的几率。

直肠息肉,又称直肠腺瘤,有单发性和多发性之分。单发性直肠息肉多见于2到8岁儿童,极少发生恶变;多发性好发于青壮年,有明显家族遗传性,病变范围广,易发生恶变。此病的主要症状是大便表面带血,临床的症状有以下几方面:

(一)便血症状:

直肠息肉最主要的临床表现是无痛性便血。息肉引起的便血出血量比较少,如果由于排粪的时侯挤压而使得息肉脱落,和息肉体积大位置比较低,可能发生比较多量的便血情况。便血的特点为带血,而不会发生滴血的情况。

(二)全身症状:

由于息肉数量较多或病程较久者,丢失大量的血液会出现贫血、消瘦等全身虚弱表现。大量排泄粘液者,可发生低钾性心律紊乱或四肢软弱无力;易疲劳等症状。青少年患者影响身体发育。

(三)肠道症状:

是肠道疾病常见的症状。直肠息肉患者常见的表现为腹泻、里急后重等。部分管状腺瘤患者可见轻度腹泻,粘液便,排便不畅,便条变、腹痛等症状;多数绒毛状腺瘤患者可见腹泻,粪便中含有大量粘液是其特点,有时还可出现里急后重,大便不爽等症状;据统计,幼年息肉患者中5-19%者可见腹泻,2-13%者可有便秘;腹泻是家族性腺瘤息肉病的主要症状。常表现为粘液血便,还可有腹痛、里急后重等症状。

(四)脱垂症状:

如果息肉较大或者息肉的数量较多,由于重力关系牵拉肠粘膜,会使得息肉逐渐与肌层分离而向下脱垂。病人排便的时候动作牵拉以及肠蠕动的刺激,都可能使得蒂基周围的粘膜层松弛,可能会并发直肠脱垂的产生。

直肠息肉多数在体检时发现。若息肉较大,经常受到粪便摩擦,可使其粘膜糜烂,粪内有血液和粘液。常见症状为血色鲜红,血量不多,混有粘液,血多在粪便表面,若出血量大,或出血日久,可引起消瘦、贫血,息肉较大时,也可出现里急后重、便秘、肛门流出较多分泌物等症状,该病多可发生癌变,因此,在检查发现有该病时,一定要作病理组织活检,以明确其性质。

大肠息肉的治疗方法

对于有症状的息肉,应该予以治疗;对于无症状的息肉,也是临床绝大部分息肉,主要根据是否有癌变倾向决定治疗方法。一般有癌变倾向的腺瘤性息肉,原则上应该切除,而增生性息肉,炎性息肉等则无需特殊治疗,观察随访就可以了。直肠息肉的治疗方法主要为通过内镜或者手术的方法予以切除。

内镜治疗

内镜治疗是切除直肠息肉最常用方法。一般来说,只有有癌变倾向的息肉,或者导致临床症状的息肉才需要考虑内镜下治疗。内镜治疗最适用于有蒂息肉,可以采取的切除方法很多,应根据息肉的部位、大小、形态,有蒂或无蒂等,选用不同的手术方式。近年来,随着内镜治疗技术的提高,结肠镜内镜切除的手段越来越多,适应征越来越扩大。

一般来说,对于较大的有蒂和亚蒂息肉,直径2cm的可直接用接高频电的圈套器套入息肉根部,一次性进行切除。大于2cm的宽基底息肉可分次摘除或用尼龙圈套扎。扁平无蒂息肉可以采用内镜下黏膜切除术(EMR)方法切除,在基底部粘膜下层分点注射肾上腺素盐水,待病变隆起后,即圈套切除,既可预防出血和穿孔,又达到了治疗的目的;近年来,越来越多医生采用内镜黏膜下剥离(ESD)技术,甚至可以完整切除5到10cm的扁平息肉。对于小于0。5cm的息肉,直接用活检钳钳取切除,有时候也用氩气激光电凝的办法治疗,安全快速。内镜切下的息肉一般要收回,并送病理检查。内镜下息肉切除术一般是安全的,但是也会有一些并发症的风险,最常见的并发症有:肠穿孔,内镜下直肠息肉切除过程中可能把整个肠壁切穿,导致肠内容物进入腹腔,病人出现气腹,腹痛,感染等。比较小的穿孔有可能通过内镜用金属夹封闭,大的穿孔需要急症手术治疗。息肉切除术后出血也是常见并发症,绝大部分的出血可以通过内镜进行止血而避免挽救性手术。

手术治疗

对于腺瘤性息肉,或者不明原因息肉,当内镜下无法切除或者切除不成功时,需要手术治疗。根据息肉的性质,病变大小以及距离肛门的远近有不同的手术切除方法。大部分的直肠息肉可以从肛门切除。

对于直肠息肉患者中的腹泻病人,可给予缓泻药物,口腹复方苯乙哌啶,易蒙停等,还可用甲硝唑等保留灌肠。腹痛者,予以解痉镇痛药物治疗,肌注阿托品或口服普鲁苯辛等药物治疗。便血者可用止血药物,如止血定、维生素K、安络血、立止血等。

结语:大肠息肉虽然是一种良性肿瘤,但是大家仍然不能忽视它的存在,要时刻关注它的变化,并及早到医院进行诊治。此外,当确诊为大肠息肉的时候还要做相应的病理组织检测,以确定它是否为良性的!

格兰多纳全新「大师乐章」系列耀目登陆WHISKY L! 2025,向雪莉桶熟成艺

格兰多纳全新「大师乐章」系列耀目登陆WHISKY L! 2025,向雪莉桶熟成艺 赛道同质化如何破局

赛道同质化如何破局 揭秘麦卡伦雪莉橡木桶的旅程

揭秘麦卡伦雪莉橡木桶的旅程 与世界、共汾享,以文明酿新章 青花汾酒30复兴版升级款璀璨启幕

与世界、共汾享,以文明酿新章 青花汾酒30复兴版升级款璀璨启幕 解锁品牌新维度,沉浸式探秘“酱香密码”茅台1935 时空共振场”快闪店

解锁品牌新维度,沉浸式探秘“酱香密码”茅台1935 时空共振场”快闪店 柯布(KOB)中国盲品实力榜:更新至2025年7月16日(计入第十四届朗伯柯

柯布(KOB)中国盲品实力榜:更新至2025年7月16日(计入第十四届朗伯柯 马爹利金燕赏“星”见证2025广州米其林指南全新发布

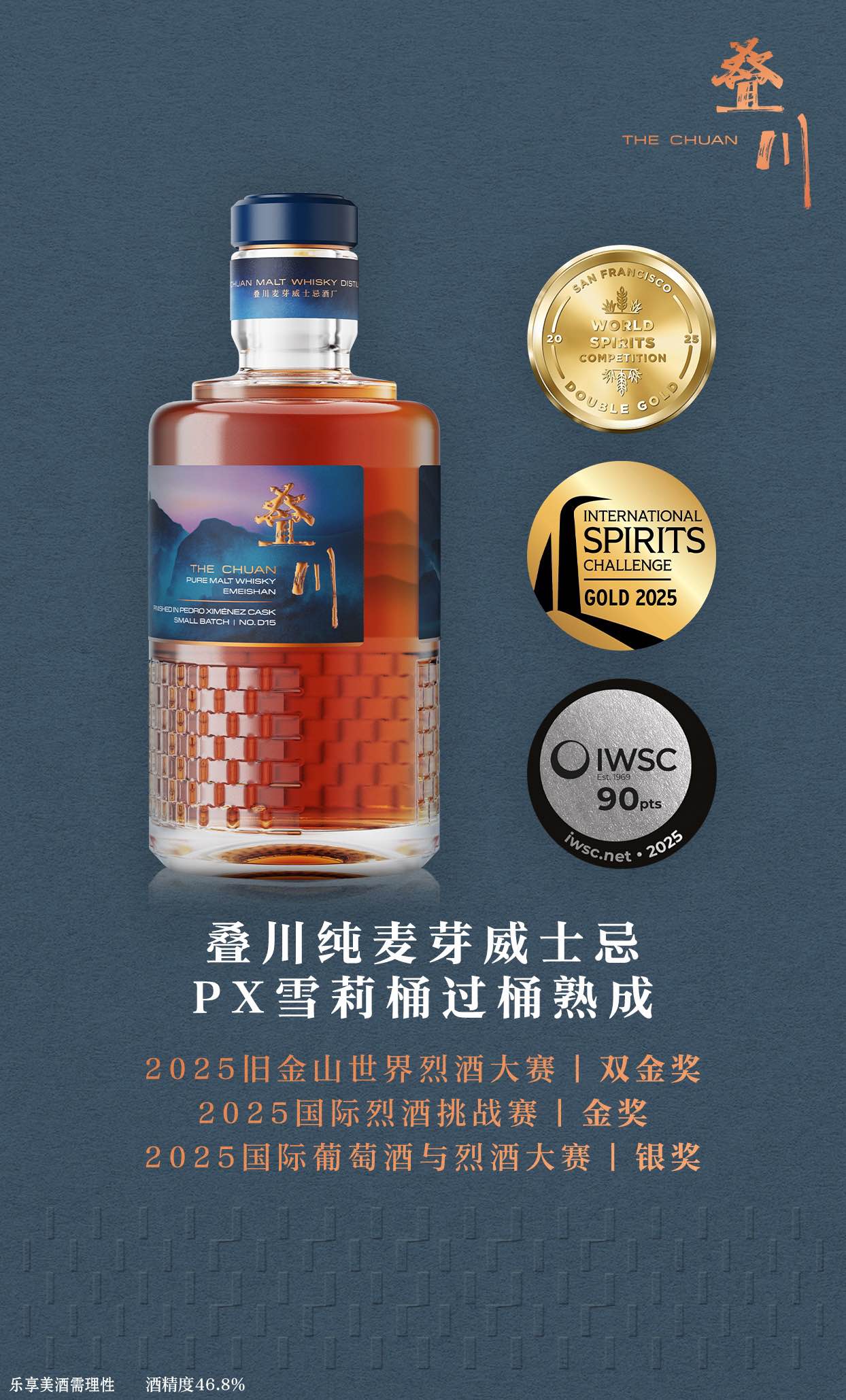

马爹利金燕赏“星”见证2025广州米其林指南全新发布 叠川威士忌于多项国际烈酒赛事中再创佳绩

叠川威士忌于多项国际烈酒赛事中再创佳绩